地域密着:京都拠点のキャットワンが京都ならではの捜索方法を解説します。

はじめに:迷子になった猫ちゃんの気持ち

京都の路地に逃げ込んだ迷子猫ちゃん。この後無事に保護されました。

「いつも窓の外を見ている」「ひらひらしたものに反応する」「雷や雨の音に驚いたり、玄関のチャイムの音にびっくりして隠れたり…」

そんな猫ちゃんの様子に、心当たりはありませんか?

猫ちゃんが外へお出掛けして迷子になるのも、実は同じ状況なんです。

「たまたま車の音がして驚いてパニックになって飛び出した」 「外で飛んでいる蝶々や鳥の鳴き声に反応して衝動的に出ていった」 「たまたま野良猫に挑発されて追いかけていってしまった」

これらは、私どもにご依頼いただいた飼い主様の、実際の声です。

ほんのささいな出来事がきっかけで、猫ちゃんは「お出掛け」をしてしまい、不慣れな場所で道に迷ってしまいます。それは、あなたのせいではありません。

しかし、どうか諦めないでください。

猫が脱走してしまった時、特に重要なのが、冷静かつ迅速に行動することです。

【プロが教える】京都で自力で探す時のコツ

猫が脱走してしまった時、まずは飼い主様が冷静かつ迅速に行動することです。

1. 捜索のゴールデンアワーは「24時間以内」

猫が脱走した直後の24時間は、最も保護できる可能性が高い「ゴールデンアワー」です。この時間帯を逃さずに集中して探すことが、早期発見の鍵となります。

2. 京都ならではの「隠れ場所」

京都は、戦火を免れたことで、昔ながらの家屋や路地裏の構造が今も多く残されています。この地域性は、迷子猫の捜索においても独特の課題とヒントを与えてくれます。

- 間口狭小な住宅に潜む可能性

- 京都の市街地には、間口が狭く奥行きの長い住宅が多くあります。近年の土地価格高騰により、この形式の間口狭小住宅は今もなお多く建設されており、家と家の間や敷地の隙間が非常に狭くなっています。懐中電灯で奥まで照らし、注意深く探しましょう。

- プライバシー保護と「忍び返し」のための高い塀の内側

- 道路から家の中が見えないように、高い塀を設けている住宅が多数存在します。伝統的な様式に加え、最近では新しい素材を使った高い塀も増えており、猫はこうした塀を乗り越えて内側に入り込み、人目につきにくい庭や物置に隠れていることがあります。また、防犯上設置された「忍び返し」は、猫にとって大きな障害となります。ご近所の方に許可を得て、塀の内側も確認させてもらいましょう。

- 意外な穴場、路地裏や獣道

- 住宅街の裏には、人通りが少なく、昔ながらの路地裏や、猫が通る獣道が残されていることがよくあります。こうした場所は、野良猫が多く生息していることが多く、猫同士の交流や、縄張り争いが迷子猫の行動に影響を与えることがあります。見逃しやすい場所ですが、猫の痕跡(足跡など)を頼りに探してみましょう。

- 電柱・電線の隙間

- 多くの観光地では電線の地中化が進んでいますが、昔ながらの町並みが残る地域では、電柱や複雑に入り組んだ電線が迷子猫の隠れ場所となることがあります。電線の隙間や、電柱と建物の間など、見落としがちな場所も念入りに確認してください。

- 寺社仏閣の敷地内

- 広大な敷地や、庭園の植え込み、神社の拝殿の裏など、人目につかない場所を重点的に探してください。

3. 情報を拡散し、協力を求める

迷子になったことを近隣住民に伝えることも重要です。

特に京都では、ご近所様へのご協力の前には、丁寧なご挨拶が必要不可欠です。まずはご自身で足を運び、誠意をもって事情をお話しすることで、快く捜索に協力してくれるはずです。

- チラシの配布:猫の写真と特徴、連絡先を明記したチラシを、動物病院、コンビニ、スーパー、地域の掲示板などに貼らせてもらいましょう。特に京都は景観条例がありますので、電柱に貼ることは違法になる可能性があります。 地域で周知するには、自治会で承認を得て、ゴミ置き場など多くの人が目にする場所にチラシを貼ることが有効です。

- 公的機関への連絡

- 警察への届け出:最寄りの交番へ、遺失物として届け出をしましょう。保護された猫は、一時的に警察で保護されることがあります。

- 動物愛護センター・保健所への連絡:保護された猫は、これらの施設に収容されることがほとんどです。定期的に連絡し、情報がないか確認しましょう。

- 地域の協力者への働きかけ

- 地域猫の世話をしている方(餌やりさん):地域に詳しい方で、迷子猫の情報を知っている可能性があります。

- 清掃局:あってはならないことですが、事故に遭った猫の情報を持っている可能性があります。

- SNSでの情報発信:X(旧Twitter)やInstagramなどで、猫の情報を発信し、情報提供を呼びかけます。「#京都 #迷子猫」といったハッシュタグを付けることで、情報が拡散しやすくなります。SNSでの拡散は、迷子になって1ヶ月以上経過し、捜索範囲を広げる必要が出てきた際に追加するのがおすすめです。

京都ならではの「忍び返し」と高い塀。路地裏で暮らす猫ちゃん

とはいえ、猫ちゃんは動く生き物です。そしてとても隠れるのが上手で、近くを通っていても見逃しがちです。緊張感や焦燥感も相まって「夜も眠れない」「仕事が手につかない」など、飼い主様はそういう状態に陥りがちです。

保護は専門機材や赤外線カメラなども有効です。夜行性の猫ちゃんを探す際は、プロの猫探偵へお任せください。

文責:動物介護士、小動物看護士、ペットセーバーE MR救急救命士の猫探偵が執筆しました。

猫探偵に依頼する時に失敗しないための3つのポイント、プラス1

残念ながら猫探偵には、弁護士や探偵業のように取り締まる法律がありません。だからこそ、後悔しないためにも、依頼する業者を慎重に選ぶ必要があります。

ここでは、プロの視点から見た、失敗しないための重要な3つのポイントをお伝えします。

⚠️最も重要※キャンセルポリシーが無い

猫探偵契約は、通信販売にあたり、クーリングオフができません。

探偵が現場へ来ていない段階で入金を急がせます。約束が違うとキャセルしても一切返金には応じません。

入金した後は主導権を奪われます。

ポイント1:数字や文言が具体的に示されているか

契約書やホームページに記載されている言葉が抽象的ではないか、よく確認しましょう。

・捜索の目的 「保護」「発見」「解決」は一見同じように感じますが、その意味は全く違います。 「保護」は文字通り、猫ちゃんを安全に確保することです。しかし、「発見」は単に見つけるだけで保護は含まれません。「解決」は何をもって解決なのか、定義が曖昧なため、後々のトラブルに繋がりかねません。

・料金体系 「基本料金」や「捜索費用」など、類似の言葉が記載されている場合は要注意です。また、安く見せるために最低限の金額を提示し、後から追加費用を請求されるケースが多いためです。「延長料金」など総額でいくら必要か内訳が明確で、事前に総額が明確にできる料金体系を選ぶことが大切です。

ポイント2:捜索員の質は専属か業務委託か提携先か

猫探偵業界は、残念ながら入れ替わりの激しい環境です。多くの猫探偵社が、個人の業務委託契約を結んだ捜索員に頼っているのが現状です。

そのため、会社のホームページで**「実績多数」「経験豊富」**と謳っていても、実際に現場に来るスタッフは経験が浅い新人だったり、個人の能力に大きく左右されたりすることが少なくありません。

猫探偵を選ぶ際は、会社の知名度だけでなく、**「誰が捜索を担当するのか」**を事前に確認することが非常に重要です。大切な家族である猫ちゃんとの再会を任せる相手だからこそ、担当者の経験やスキル、そして何より熱意をしっかり見極める必要があります。

ポイント3:捜索後のサポート体制は充実しているか(口約束ではなくて契約書に明記してあるか確認)

契約時だけではなくて、契約期間終了後もサポート体制があるかも重要です。万が一、捜索期間中に猫ちゃんを保護できなかった場合でも、サポートがあるか。サポート内容を契約書に明記してあるか。

サポート内容は要相談(お金の相談)か完全無料か、一部無料なのかを契約書で確認

プラス1:探偵業と猫探偵の決定的な違い

猫探偵に「探偵業届出」は本当に必要なのでしょうか?

実は、**猫探偵は、法律上「探偵業」には該当しません。**なぜなら、人のプライバシーを扱う探偵業務とは異なり、猫探しは「健全なサービス業」だからです。にもかかわらず「探偵業届出済み」と謳い、法律の信頼性を悪用する業者も存在します。

「猫探偵」は公安つまり警察への届出は必要ありません。私たちは、公的機関からもこの見解を認められています。

大切なのは、法律の看板ではなく、あなたの猫ちゃんを想う真摯な心。この決定的違いについて、さらに詳しく知りたい方は、以下のブログ記事もぜひご覧ください。探偵業の届出、本当に必要ですか?〜猫探偵と探偵業の決定的な違い〜

最後に:諦めないこと、そして私たちからのメッセージ

猫ちゃんを迷子にしてしまった飼い主様の不安な気持ち、そして「どうすれば見つかるのか」という焦りは、痛いほど理解できます。

しかし、大切なのは決して諦めないことです。猫ちゃんは、私たちが思ってもみない場所で、ひっそりと保護を待っていることがあります。

「目の前の猫ちゃんを野良猫にしてはいけない。」

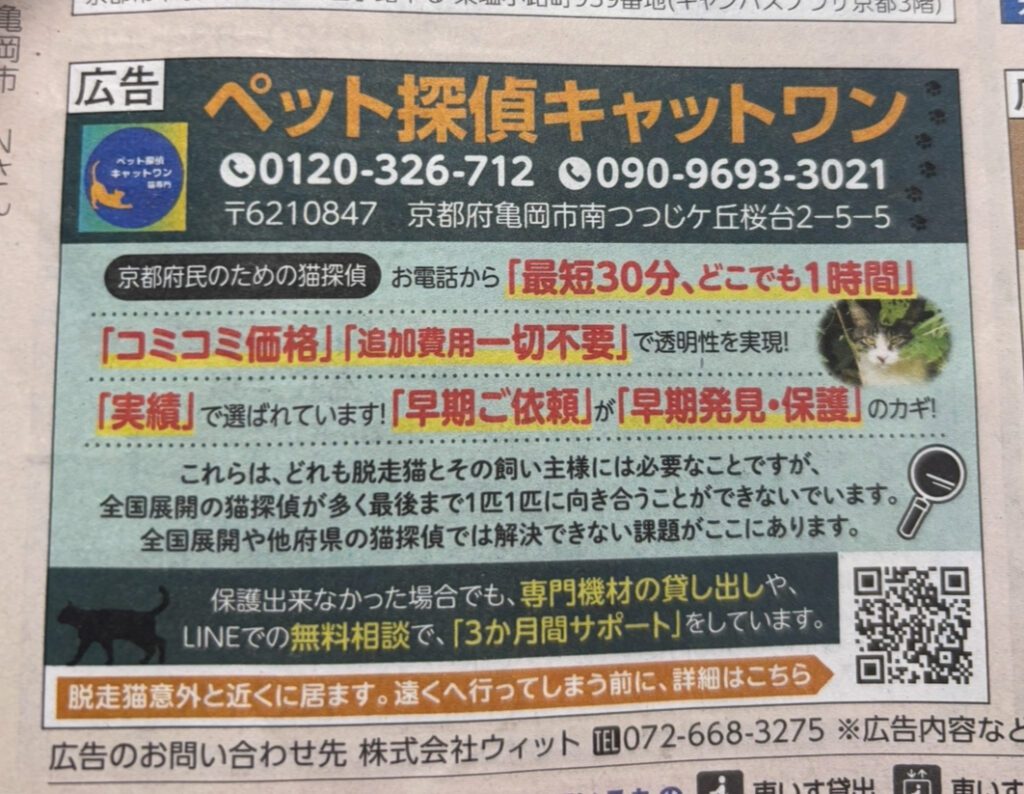

私たちは、そんな思いで捜索に全力で当たっています。この理念が認められ、この度、京都府民の皆様に広く読まれている「京都府民たより」に、猫探偵としては初めて広告の掲載がされました。(掲載号:京都府民たより 9月号)

自力での捜索が難しいと感じた時や、プロの力を借りたいと思った時は、どうぞ私たちにご相談ください。

京都府民の皆様に、迷子猫の探し方と猫探偵選びの注意点を、私たちキャットワンがお届けします。

文責:京都先端科学大学大学院で経営学修士号を取得の猫探偵が執筆しました。

※参考文献

「京町家からみる京都のまちづくり」 (論文、京都先端科学大学)

「京都市今昔写真集」 (書籍、樹林舎)

「都市部における飼い猫と野良猫の行動のモニタリング調査」 (論文、日本動物愛護協会)

コメント